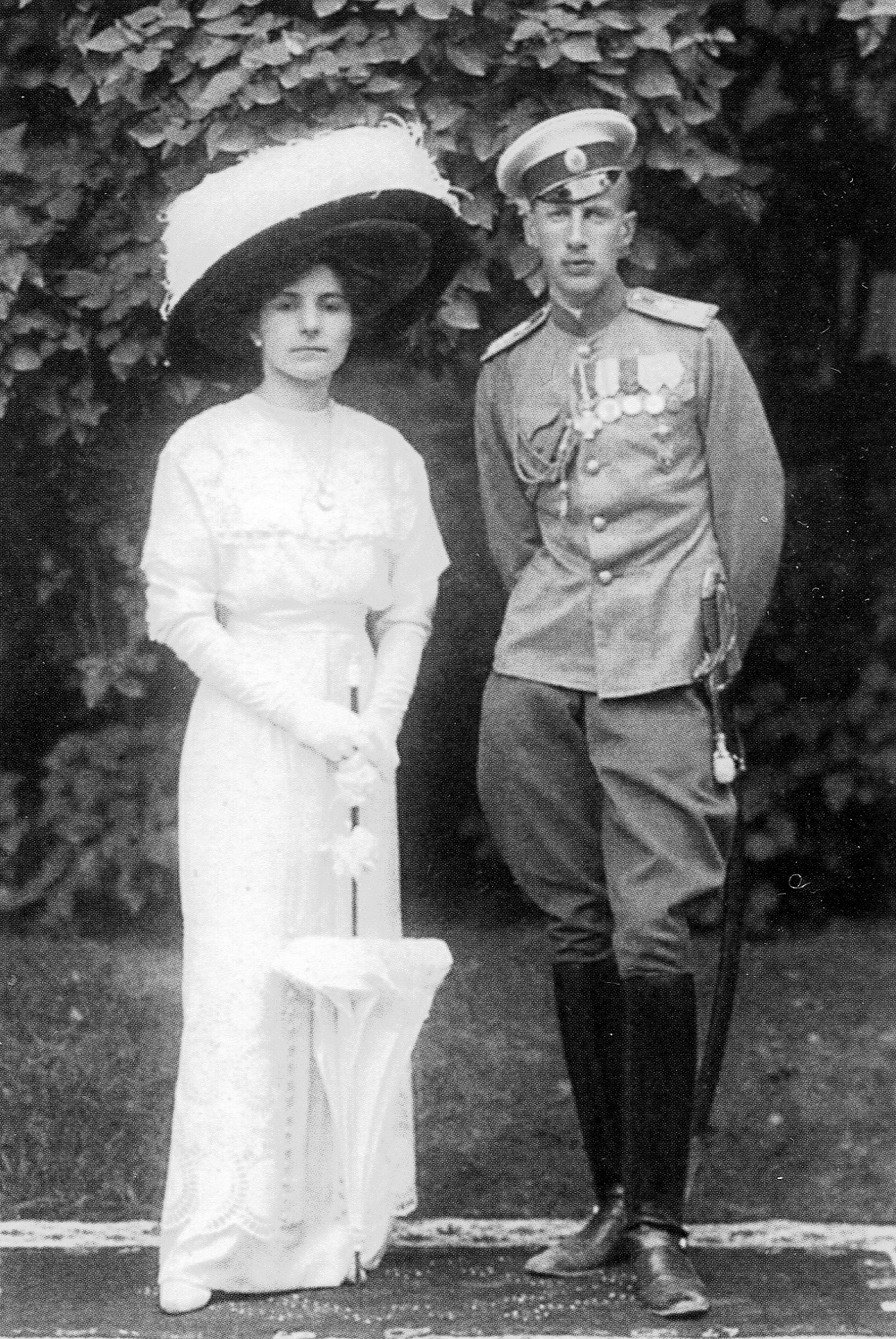

Экспозиция, представленная в данной комнате посвящена Князю Императорской крови Иоанну Константиновичу и его супруге Елене Петровне королевне Сербской.

Князь Иоанн Константинович, старший сын Великого Князя Константина Константиновича, выпускник Николаевского кавалерийского училища, флигель-адъютант, участник Первой мировой войны. Был ординарцем при штабе 1-й Гвардейской кавалерийской дивизии, участвовал в боевых действиях в Восточной Пруссии. За боевые заслуги был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом и Георгиевским оружием. В 1915 году был командирован в Гвардейский Запасной кавалерийский полк, где занимался подготовкой новобранцев и сопровождением их к месту службы. В 1916 году получил звание штабс-ротмистра лейб-гвардии Конного полка. Князь Иоанн Константинович сердечно откликался на нужды своих сослуживцев и членов их семей. Особую заботу он проявлял о семьях погибших товарищей – заботился об их христианском погребении, сообщал родственникам об их гибели.

Князь Иоанн Константинович, старший сын Великого Князя Константина Константиновича, выпускник Николаевского кавалерийского училища, флигель-адъютант, участник Первой мировой войны. Был ординарцем при штабе 1-й Гвардейской кавалерийской дивизии, участвовал в боевых действиях в Восточной Пруссии. За боевые заслуги был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом и Георгиевским оружием. В 1915 году был командирован в Гвардейский Запасной кавалерийский полк, где занимался подготовкой новобранцев и сопровождением их к месту службы. В 1916 году получил звание штабс-ротмистра лейб-гвардии Конного полка. Князь Иоанн Константинович сердечно откликался на нужды своих сослуживцев и членов их семей. Особую заботу он проявлял о семьях погибших товарищей – заботился об их христианском погребении, сообщал родственникам об их гибели.

Князь Иоанн Константинович был глубоко верующим человеком и очень музыкальным. Он создал свой хор, выступления которого соперничали с известными коллективами, и сочинял духовную музыку. В экспозиции представлены ноты музыкального произведения «Милость мира» написанного князем Иоанном Константиновичем, камертон по образу того что был найден при нём в шахте.

Супруга князя Иоанна Константиновича, Елена Петровна принцесса Сербская, дочь сербского князя-изгнанника Петра Карагеоргиевича и княгини Зорки-Любицы. В период Русско-Японской войны королевна Елена возглавила сбор пожертвований в пользу русских раненых, за что Императрицей Марией Федоровной в 1906 году была награждена знаком отличия Красного Креста 1-й степени.

Супруга князя Иоанна Константиновича, Елена Петровна принцесса Сербская, дочь сербского князя-изгнанника Петра Карагеоргиевича и княгини Зорки-Любицы. В период Русско-Японской войны королевна Елена возглавила сбор пожертвований в пользу русских раненых, за что Императрицей Марией Федоровной в 1906 году была награждена знаком отличия Красного Креста 1-й степени.

Княгиня Елена Петровна, как и другие члены семьи, много занималась благотворительностью. Она была назначена попечительницей Детского приюта Великой Княгини Александры Николаевны, из личных средств жертвовала на различные благотворительные организации, выдавала пособия на лечение и образование по прошениям. Не оставляла ее равнодушной и судьба родины – во время первой Балканской войны, в октябре 1912 года, княгиня снарядила санитарный отряд в Сербию и уехала туда в качестве сестры милосердия.

С началом Первой мировой войны и уходом мужа на фронт, Елена Петровна снарядила подвижной лазарет Кауфманской общины Красного Креста имени Мраморного дворца. В августе 1914 года вместе с этим лазаретом в качестве сестер милосердия отправились на фронт княгиня Елена Петровна и Великая Княгиня Мария Павловна (младшая), двоюродная сестра Императора Николая II. Лазарет работал в Инстербурге в трудных боевых условиях, пока не был дан приказ об эвакуации из-за стремительного наступления вражеской армии. Елена Петровна вернулась в Петроград в сентябре 1914 года и занялась вопросами устройства лазарета в Мраморном дворце и Склада для пожертвований с двумя отделами – русским и сербским. Княгиня продолжала покровительствовать организациям, помогавшим сербам. Семейные обстоятельства не позволили ей вернуться на фронт: в 1915 году родилась дочь Екатерина, которую крестил сам Император Николай II вместе с королевой Эллинов Ольгой Константиновной.

21 февраля 1917 года княгиня Елена посетила Императорскую семью, как оказалось, в последний раз. Февральская революция, отречение монарха и арест его семьи потрясли Константиновичей. Они постарались наладить связь с Августейшими узниками, сделав несколько попыток их посетить, в итоге наладили с ними переписку. Сама княжеская семья постоянно подвергалась обыскам в Павловске.

Княгиня Елена Петровна разделила ссылку с мужем, чудом осталась жива. С целью проведать детей в Петрограде, Елена Петровна выехала из Алапаевска 18 июня 1918 года, а остальных ссыльных перевели на тюремный режим. Княгиня попыталась вернуться, но в результате оказалась в тюрьме. Благодаря хлопотам сербской королевской миссии, княгиня в декабре 1918 года покинула Советскую Россию, поехала за детьми в Швецию и оттуда в Сербию. Проживала во Франции и Англии, давая детям образование. Несмотря на ограниченные средства, Елена Петровна почти двадцать лет являлась покровительницей многих русских учреждений в эмиграции, прежде всего, Совета приютов в Сербии, который обеспечивал не только достойное содержание детей беженцев, но и давал им блестящее образование в русских традициях.

В экспозиции представлена кинохроника начала XX века, подлинные фотографии из семейного архива и много другое.

Великий Князь Сергей Михайлович потомственный артиллерист, окончил Михайловское артиллерийское училище. Вместе с отцом Великим Князем Михаилом Николаевичем, председателем госсовета Российской Империи в 1887 году совершил путешествие на Урал, был и в Алапаевске. В годы Первой мировой войны – генерал от артиллерии, полевой генерал-инспектор артиллерии при Верховном главнокомандующем.

Великий Князь Сергей Михайлович потомственный артиллерист, окончил Михайловское артиллерийское училище. Вместе с отцом Великим Князем Михаилом Николаевичем, председателем госсовета Российской Империи в 1887 году совершил путешествие на Урал, был и в Алапаевске. В годы Первой мировой войны – генерал от артиллерии, полевой генерал-инспектор артиллерии при Верховном главнокомандующем. Отдельная витрина посвящена Федору Ремезу, верному слуге Великого Князя, который остался с ним до конца. Федор Ремез поступил на службу к Великому Князю в ноябре 1904 года, после увольнения в запас из артиллерии. На протяжении 13 лет во всех поездках по России Ремез сопровождал Сергея Михайловича. В 1914 году Ремез был награжден серебряной нагрудной медалью на Станиславовской ленте «за отлично усердную службу», так же представленную в витрине.

Отдельная витрина посвящена Федору Ремезу, верному слуге Великого Князя, который остался с ним до конца. Федор Ремез поступил на службу к Великому Князю в ноябре 1904 года, после увольнения в запас из артиллерии. На протяжении 13 лет во всех поездках по России Ремез сопровождал Сергея Михайловича. В 1914 году Ремез был награжден серебряной нагрудной медалью на Станиславовской ленте «за отлично усердную службу», так же представленную в витрине.

Князь Иоанн Константинович, старший сын Великого Князя Константина Константиновича, выпускник Николаевского кавалерийского училища, флигель-адъютант, участник Первой мировой войны. Был ординарцем при штабе 1-й Гвардейской кавалерийской дивизии, участвовал в боевых действиях в Восточной Пруссии. За боевые заслуги был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом и Георгиевским оружием. В 1915 году был командирован в Гвардейский Запасной кавалерийский полк, где занимался подготовкой новобранцев и сопровождением их к месту службы. В 1916 году получил звание штабс-ротмистра лейб-гвардии Конного полка. Князь Иоанн Константинович сердечно откликался на нужды своих сослуживцев и членов их семей. Особую заботу он проявлял о семьях погибших товарищей – заботился об их христианском погребении, сообщал родственникам об их гибели.

Князь Иоанн Константинович, старший сын Великого Князя Константина Константиновича, выпускник Николаевского кавалерийского училища, флигель-адъютант, участник Первой мировой войны. Был ординарцем при штабе 1-й Гвардейской кавалерийской дивизии, участвовал в боевых действиях в Восточной Пруссии. За боевые заслуги был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом и Георгиевским оружием. В 1915 году был командирован в Гвардейский Запасной кавалерийский полк, где занимался подготовкой новобранцев и сопровождением их к месту службы. В 1916 году получил звание штабс-ротмистра лейб-гвардии Конного полка. Князь Иоанн Константинович сердечно откликался на нужды своих сослуживцев и членов их семей. Особую заботу он проявлял о семьях погибших товарищей – заботился об их христианском погребении, сообщал родственникам об их гибели. Супруга князя Иоанна Константиновича, Елена Петровна принцесса Сербская, дочь сербского князя-изгнанника Петра Карагеоргиевича и княгини Зорки-Любицы. В период Русско-Японской войны королевна Елена возглавила сбор пожертвований в пользу русских раненых, за что Императрицей Марией Федоровной в 1906 году была награждена знаком отличия Красного Креста 1-й степени.

Супруга князя Иоанна Константиновича, Елена Петровна принцесса Сербская, дочь сербского князя-изгнанника Петра Карагеоргиевича и княгини Зорки-Любицы. В период Русско-Японской войны королевна Елена возглавила сбор пожертвований в пользу русских раненых, за что Императрицей Марией Федоровной в 1906 году была награждена знаком отличия Красного Креста 1-й степени.