Рубрика: Духовность и современность

Сегодня День экскурсовода, который отмечается во всем мире.

17 февраля 1905 года – день мученической гибели Великого Князя Сергея Александровича, видного государственного деятеля и подвижника Русской Православной Церкви.

“Императорский маршрут” – связь времен и эпох.

12 февраля – Международный день детей-солдат

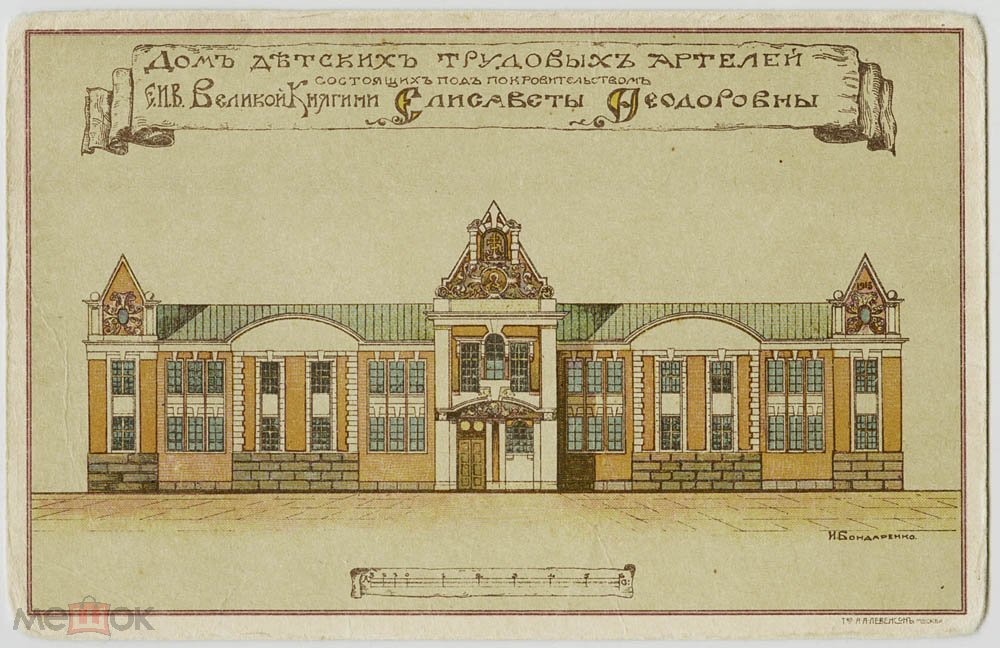

Первая мировая война стала серьезным испытанием для российского общества: огромные потери убитыми и ранеными, миллионы вдов и сирот. Все они нуждались в заботе.

Еще во время русско-японской воины 12 февраля 1904 г. Великая княгиня Елизавета Федоровна основала «Особый комитет Ее Императорского Высочества для объединения в Москве благотворительной деятельности, вызванной войной на Дальнем Востоке». Великая княгиня обратилась ко всем жителям Москвы и Петербурга с призывом помочь призванным воинам и их семьям.

Москвичи приняли активное участие в помощи фронту. Имена всех жертвователей записывались в специальные книги и публиковались в московских газетах.

В экспозиции нашего музея представлена вырезка из газеты 1915 года, в которой была напечатана статья о четырехлетнем мальчике Юрочке Степанове – маленьком герое, который откликнулся на призыв Великой княгини. Вот эта статья из газеты, которая облетела всю Императорскую Россию.

«Один из лучших сборщиков в день «помощи запасным» в Петербурге оказался 4-летний Юрий Степанов. Когда его отец и дядя были призваны на войну, он в сопровождении своей матери и ходил по улицам столицы, еле удерживая в своих ручках тяжелую кружку… Не было прохожего, который не поцеловал бы маленького героя, не пожал бы руки его доблестной и изобретательной матери и не опустил бы в кружку все содержимое своего кошелька! Хорошо уезжать для борьбы с врагом, зная, что дома остаются такие жены и дети!»

И таких маленьких героев, которые помогали Великой княгине Елизавете Федоровне было много.