Рубрика: Духовность и современность

2 сентября на экскурсии в музее памяти представителей Российского Императорского Дома «Напольная школа в городе Алапаевске» Герой России Максим Владимирович Шоломов познакомился с коллекциями и архивами Великокняжеских Семей Российской Империи.

Гость нашего музея особенно заинтересовался историческими документами, раскрывающими военную деятельность представителей Императорского Дома.

Встреча с Максимом Владимировичем Шоломовым останется ориентиром в жизни на долгие годы. Его подвиг показал, что истинный героизм проявляется не в громких заявлениях, а в конкретных действиях, направленных на защиту и благополучие Родины.

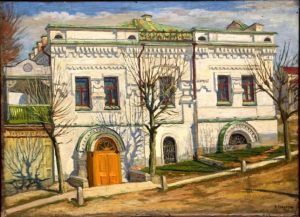

В музее памяти представителей Российского Императорского Дома «Напольная школа в городе Алапаевске» завершает работу выставка «Ипатьевский дом – последнее место пребывания Царственных страстотерпцев».

Организатор выставки – Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера, предоставивший уникальные артефакты – безмолвные свидетели тех трагических событий…

И хотя сам дом был снесён в 1977 году (сейчас на его месте воздвигнут Храм-на-Крови), благодаря современным технологиям он оживает прямо перед глазами посетителями нашего музея при помощи уникального 3D-проекта.

Стоимость входного билета в музей: 170 рублей, льготный: 100 рублей.

Спешите видеть, выставка завершает свою работу 14 сентября.

Спешите видеть, выставка завершает свою работу 14 сентября.

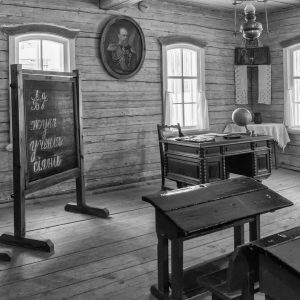

“К 110-летию Напольной школы”. История школы с 1915 по 1917 годы.

В 1781 году Алапаевск получил статус города, став центром Алапаевского уезда. В 1796-1797 годах уезд был упразднён, выведен за штат и включён в состав Верхотурского уезда.

1 сентября 1915 года состоялось торжественное открытие школы в присутствии большого числа жителей Алапаевска и с молебном церковнослужителей. Первыми учителям были: заведующая школой Анна Семеновна Павловская, учитель Капитолина Леонтьевна Федотова. Обучение в школе было совместное – девочки и мальчики учились вместе.

Вряд ли жители Алапаевска могли предположить, что события, которые произойдут в здании школы, без преувеличения станут поворотными в истории города. О маленьком уральском городе-заводе заговорит весь мир.

Продолжение следует.

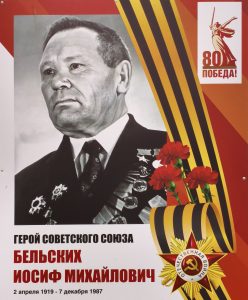

Воины–алапаевцы в битве за Днепр.

В битве за Днепр, форсировании реки и захвате плацдармов на его правом берегу принимали участие и наши воины-алапаевцы.